從希臘神話到西游記,古今中外,所有的英雄故事里都有正邪兩方。

自媒體時代,每一個人都掌握了故事講述與塑造的權力。在“流量商人”劉雯塑造的故事里,她是勇士,是不懼惡勢力的斗士,她所指摘的企業則是“惡龍”,在敵強我弱的斗爭中,她以示弱的方式博取同情、獲取利益。

不得不說,她的故事塑造能力突出,從普通網友到“首富”鐘睒睒,都為這個故事迷惑,成為她流量生意中的“馬前卒”。

劉雯的最后一條視頻標題為“真的不要再喝那些滿是添加劑的飲料了”,在抨擊那些飲料時,她還推薦了一款刺梨原汁,商品鏈接標注著“劉雯帶貨專用”。實際上,翻閱她的賬號主頁,抨擊一類商品,推薦某一款“例外”的商品,已經是常規做法。

這個時代,沒有圣人,也不要求有圣人,做生意不寒磣,無論誰。只是,任何一門生意都不應該把善良當踏腳石,更不應該踐踏法律。

流量生意,已經無處不在。每一次生意里,都少不了熱心的吃瓜網友,只是很多時候,被背刺似乎成為了他們的宿命。更多時候,“惡龍”與“斗士”的轉換往往只在轉瞬之間。但最后,披著“斗士”外衣、玩弄流量的人免不了也可能被流量吞噬。

劉雯式的流量生意經

劉雯是誰?

與國際超模同名,此劉雯曾經是安徽廣播電視臺記者、主持人。安徽網絡廣播電視臺官網消息顯示,“第1現場”是安徽廣播電視臺公共頻道的一檔現場直播類型的新聞節目,該節目目前已經停播。2021年3月21日的第一現場(晚間版),劉雯的確擔任主持人。

這段經歷成為她流量生意的背書。她的流量生意分為三步走。

第一步是以“一致正負面展示”起號。

在劉雯的主頁和內容里,她可謂是“偉光正”的存在。短視頻賬號個人主頁背景仍然是主持“第1現場”的圖片,個人簡介里寫著“電視節目主持人”,同時,她還自稱是刑法碩士、公益助農大使、只帶國貨、“獨自撫養孩子八年的單親媽媽”。

而從賬號內容來看,她涉獵頗廣,從大家普遍關心的食品安全問題,到企業新聞、政治事件,再到“亂用保鮮膜會致癌”“冬天保命的7條生活冷知識”“老話說‘床頭別放衛生紙’”等會在老年人群里和朋友圈里流傳的話題。

愛國、黨員、慈善、正義、善良等等,可謂多重buff加身。憑借這些或真或假的標簽,她在互聯網世界里漲粉、賣貨兩不誤。

另一方面,在她視頻里出現的其他對象,不管是機構、商家還是企業,幾乎都是負面形象,挑動網友對這些對象的口誅筆伐。

早在2020年,她就開始在自媒體圈活躍,挑動性別對立,洗白林生斌,網暴網友等等,一年內快速起號。在被禁重新起號后,她找到了新的討伐對象,即行業和企業,從安徽電信到某廠,從中國面包產業到高校。

通過發布企業不實信息,她再次迅速做大。

2024年8月,她曾連發四條視頻投訴某平臺的盒馬代購服務。但后經媒體查實,她口中聲稱的“騙我五六十你才滿意”“多則將近100塊錢”“運費18元”等信息,均與事實有較大出入。

她投訴的盒馬代購商家曾發文稱,“被抹黑、曝光后就受到了網暴,從去年夏天到現在生意一直受到影響”,并澄清說劉雯說的“溢價35%到50%”是標價,而非優惠后的實付價;運費是8元,而非18元,配送費給了跑腿小哥,且劉雯的訂單超過了正常配送范圍。

截至2月6日,某短視頻平臺賬號“劉雯”擁有547.9萬粉絲。據粗略統計,劉雯背靠MCN“松子”,在全平臺開設了三十多個矩陣號。去年1月,劉雯每條短視頻均贊為3000多,今年1月,已經漲到1.3萬。

第二步是圖窮匕見的賣貨收割。

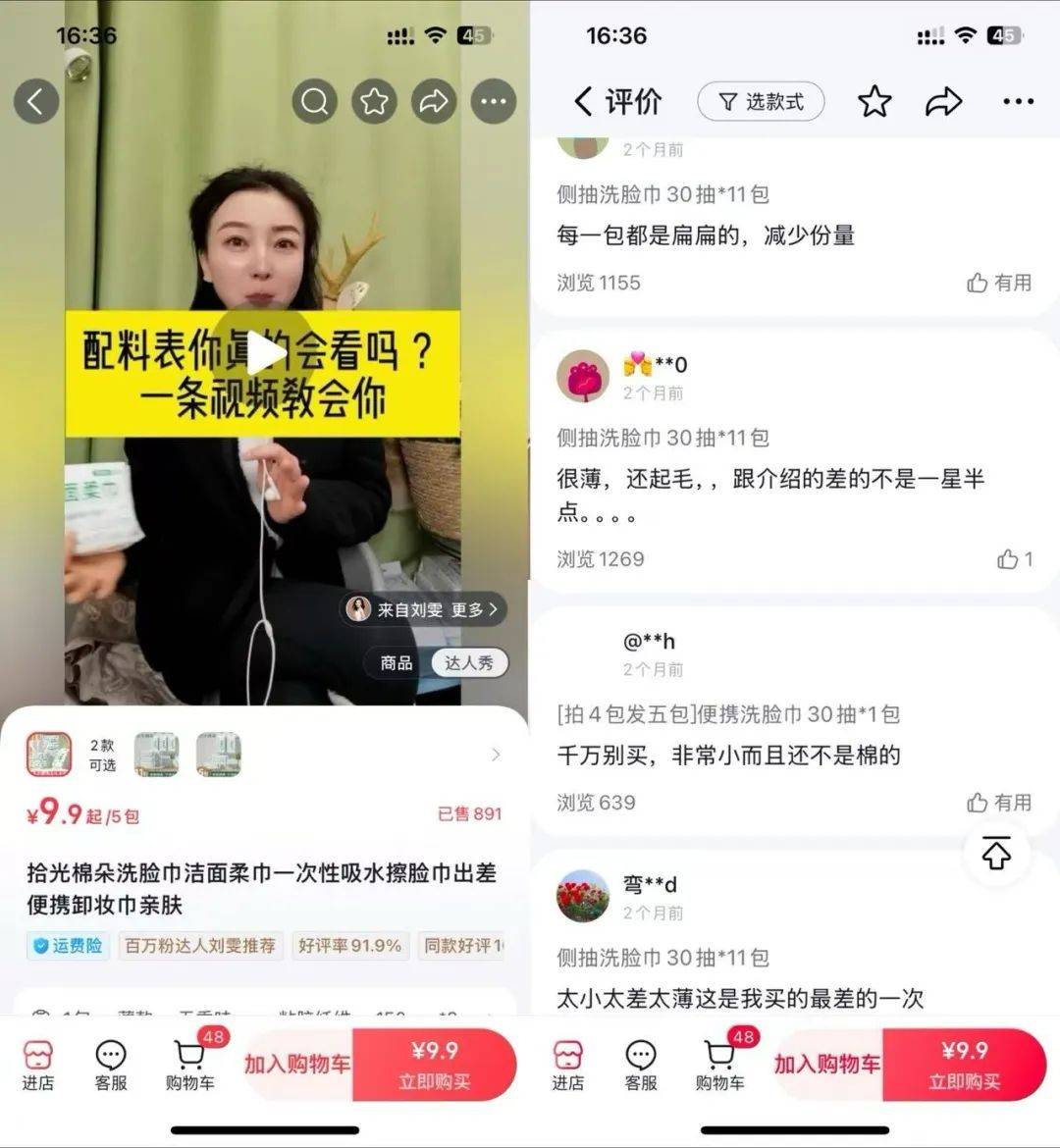

翻閱劉雯的主頁,每一條引發大眾擔憂的食品安全視頻,背后都是帶貨和鏈接。比如2023年6月,她發布的一條名為“你家廚房的生抽老抽根本就不算醬油”的視頻,底下帶著一款醬油的鏈接;2024年11月發布的一條關于短保面包的視頻下,帶著一款兒童面包的鏈接。

在以爭議話題獲得流量的爆發式增長后,劉雯的帶貨收入水漲船高。去年1月,其短視頻帶貨銷售額為5萬,今年1月已超過了500萬。她帶貨的品類也從低利潤的電池、充電線等,變成了高利潤的白酒、枸杞等,還曾多次沖進酒類榜前十名。

借此劉雯早已實現了人生蛻變。在短視頻平臺扮演“平民斗士”的她,在另一個調性不同的平臺曾發貼“裝修的第八套房子”。網友評論的“你是搞什么的啊,房子有八套”“妥妥的富婆一枚”都獲得了點贊,似乎她對此頗為自得。

第三步是不斷穢土轉生。

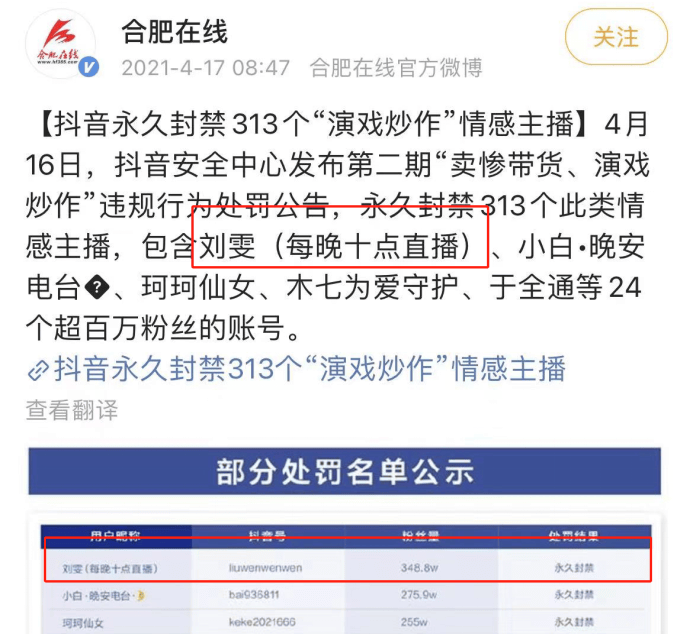

不得不說,在自媒體這條道路上,劉雯展現出了極強的韌勁。2021年4月,劉雯因“賣慘帶貨、演戲炒作”被相關短視頻平臺列入永久封禁名單。次月,她就重新注冊了賬號,廣撒網式地多平臺、多賬號運營。

哪怕最近,盡管超過500萬粉的主賬號沒有更新,但在另一個賬號“劉雯(科普健康)”下,她仍在日更,只不過MCN從“松子”變成了“芒果引擎”。在背后團隊的運作下,她的“人設”一如既往——這個賬號的主頁背景是羅曼羅蘭那句有關“英雄主義”的名言。

“一致正負面展示”的內容,帶貨,因炒作等被禁,重新起號,以被打壓和不屈的姿態再度延續“一致正負面展示”……以此循環往復,這成為了劉雯式流量生意的套路。

警惕劉雯式商人

自媒體時代,從來不乏玩轉流量生意的商人。劉雯式挑起對立,操縱大眾情緒的做法,幾乎成為了這些流量商人的基本功。

近些年,出于樸素的同理心,快遞員、外賣員等人群和話題被網友們熱議,也由此為一些人提供了“流量密碼”:2024年4月,警方破獲了一起“冒充外賣騎手擺拍假工資條引流牟利”的案件;2024年9月,一男子擺拍因三單白干在雨中崩潰大哭,被公安機關行政處罰。

劉雯也多次以外賣員話題引流。在近期針對某廠的一則“道歉視頻”中,她還曬出了一張“職業傷害險由‘平臺代扣費用,由就業人員承擔’”的截圖,稱該行為是“我請客,你買單”。但實際上,她將平臺繳納的職業傷害險和騎手繳納的綜合商業險混為了一談,屬于典型的看上去很專業,但只能欺騙不了解事實的普通人。

哲學家弗朗西斯·培根(Francis Bacon)曾說,知識即權利,掌握知識,能給人帶來無形的力量。從古至今,掌握、傳播知識或者說信息,就是一種權力。在歐洲,古時候教堂是唯一能給人解釋《圣經》的地方;在中國,書籍曾掌握在權貴階層。

互聯網的發展讓人人都能夠發聲,人人都能夠獲取足夠的信息,看似是更加公平、更加全面、更加平權的。然而事實上,更多時候在互聯網上普通人擔任的只是被收割、被利用、被操縱的角色。

諾貝爾獎得主丹尼爾·卡尼曼研究發現,大腦雖然可以理性思考,但更多時候更喜歡感性行事,這樣更省力。利用這一點,很多廣告會極盡夸張,有些人在調侃方便面的廣告圖跟實物嚴重不符時,卻仍然不自覺被更多的“廣告”吸引。

對劉雯來說,無論是主頁上的黨員、慈善、主持人、單親媽媽身份,還是一條又一條看似客觀公正,實則漏洞滿滿的視頻內容,都是她給自己打出的“廣告”,為她篩選出一批徒有熱情卻理智不足,容易被煽動的目標受眾。這些人被劉雯誤導,為她搖旗吶喊,甚至參與網暴企業、抨擊司法。

這些人對網絡內容的真假無從辨別,只是被劉雯的愛國、黨員、慈善、正義、善良等標簽吸引,成為她賺錢的工具。

有時,一不小心還會被背刺。買她貨的人會被背刺,買到“太薄”的洗臉巾,“顆粒太小”的枸杞,以及曾因侵權、虛假宣傳等被處罰的公司開發的老年理財課;為她發聲的人也會被背刺,那些聲援劉雯的網民,大量轉發劉雯的造謠視頻,最后被人指責參與造謠。

“你不是自己害自己嗎?也讓無數為你打抱不平的人感到羞愧,感到憋屈。我覺得你什么都對,唯獨不能夠利用大眾的善良。因為一旦失控,謠言吞噬的不只是你,還有大眾的信任。你賣點貨我是支持的,挺好的,但是現在的謠言怎么辦呢?”有網友說。

去年8月以來,劉雯因發布多篇涉外賣、騎手的不實言論,被某廠以侵害名譽權的名義起訴至北京互聯網法院。2024年12月30日,北京互聯網法院判決劉雯在發布侵權信息的各大平臺連續5日刊登道歉聲明、賠償經濟損失5萬,并支付案件受理費1800元。

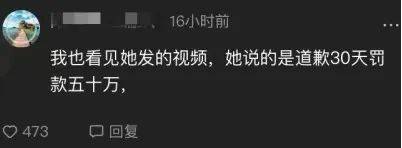

在判決結果已定的情況下,自1月5日起,劉雯通過個人賬號以“道歉”為名,發表了多條頗有些陰陽怪氣意味的視頻,并強調自己被判決“賠償50萬,道歉30天”,一時引發大眾關注,上述網友就是其中之一。

“你一直強調法院判決50萬,道歉30天,后來改口了,現在我反而成了那個造謠的”,曾經支持劉雯的網友在明白真相后說。

被劉雯蒙騙的不只是普通的網友,還有名人,農夫山泉創始人、董事長兼總經理鐘睒睒就是其中之一。他曾在朋友圈抨擊四大電商平臺時,也轉發了劉雯相關內容,但事實證明,劉雯與他不是同路人,甚至是他曾唾棄的網絡暴力發起者。

“那些天天在罵鐘睒睒的人,他不是一個利益所得者,他是一個受害者,他跟鐘睒睒是一樣的”,他曾在談及自己和農夫山泉被網暴時表示。如他所說,在這場流量生意局中,唯一的贏家只有莊家,只有流量商人。

在“道歉視頻”和直播中,劉雯曾“貼心”地提醒網友“等我貴州刺梨/口子窖的直播做完”“馬上就沒庫存了,還有50單就結束了”,并悄然登上了短視頻平臺“酒類帶貨榜”的第3名。

劉雯式流量生意經的實質是普通的、心懷正義之心的網友被利用,被收割。整個過程中,普通網友和部分名人被蒙騙,政府部門和企業被網暴,只有劉雯獲得了名聲、流量和金錢的三豐收。

結語

傳播學上,媒體的商業模式基礎是二次販賣,即以信息為商品,媒介單位將商品賣給讀者、觀眾等終端消費者,然后再將消費者的時間或是注意力賣給廣告主。如劉雯這樣的流量商人,本質是把普通網友當作了礦物燃料供自己發光發熱。

當下,在劉雯等流量商人的運營下,普通網友陷入了一種包裹著甜蜜外衣的收割,這種收割更隱性、更挑逗人的情緒、更無法被察覺。

在劉雯式的收割中,留在原地的只有被謠言中傷的行業、企業、機構,被騙取信任的一個又一個普通人。