摘要:比起拔高上限,防曬衣行業更要約束底線。

采寫/王舒然

編輯/陳紀英

“隨便一件衣服都能防曬,有必要花上百元買防曬衣嗎?”

每臨夏季,類似質疑就會出現,但這絲毫不影響防曬服配近幾年的持續熱銷。端午期間,央視新聞就報道了防曬服銷售的火爆盛況,輕量化戶外品牌品牌蕉下的防曬產品銷量同比去年實現雙位數增長。在廣東、浙江義烏等地,不少防曬服飾工廠的生產線都進入全速運轉狀態。

5月中下旬,《財經故事薈》走訪北京潮流地標大悅城,調研防曬衣市場現狀時,也見到了類似的熱鬧景象。

恰逢工作日的下午,大部分門店冷冷清清,但售賣防曬衣的門店和專柜前,卻有不少顧客駐足。

挑選各色防曬服配的,除了年輕女性之外,也有大廠碼農,以及中老年廣場舞閨蜜團等。

35歲的大廠程序員張浩南,挑選防曬衣之前,研究了半天參數,“這是我們碼農們的習慣,愛看參數,迷信跑分”,張浩南半開玩笑。

如今,他已經把防曬衣當成了夏季常服和上班工裝,取代了格子衫、T恤等碼農“標配”,無論是上下班通勤、出門遛狗,還是日常辦公,幾乎衣不離身。

年過六旬的王銀河女士,來自北京通州。她陪同兩位“廣場舞閨蜜”,在蕉下門店試穿了一個多小時,最終滿載而歸,各自挑選了蕉下四件防曬服配。

打破了年齡、性別的壁壘,防曬衣正在成為全民“剛需”產品,其價值逐漸被大眾認知、認可。

其實,日常衣物確實可以阻隔一部分的紫外線,但能否達到國標要求的“UPF(紫外線防護系數)大于40,且U-VA(長波紫外線)透過率小于5%”的防曬性能,實難測量。

而且,普通衣物往往難以比肩合格防曬衣必備的涼感和透氣性,多名在蕉下門店選購的顧客告訴《財經故事薈》,穿防曬衣第一是為了避免曬傷曬黑,第二還要圖涼快。

大眾需求驅動了防曬衣市場的快速增長,艾瑞咨詢數據顯示,2020-2023年,防曬服配的市場規模從535億增加到742億,年復合增長率38.7%,預計到2026年市場規模可達958億。

來源:艾瑞咨詢

不過,作為近幾年起勢的新銳行業,防曬服配雖前景明朗,現狀卻存憂:一方面,很多品牌和商家不斷通過技術創新豐富防曬衣性能,從防曬、透氣到養膚、防蚊等等,防曬衣價值日趨提升;另一方面,行業底線卻在拖后腿,一些不良白牌用低價低質產品擾亂市場。

參考“短板理論”,能否守住行業底線,才是制約行業發展的關鍵,因而,現階段,比起持續拔高防曬衣價值上限,防曬衣行業更需要約束底線。

晉升為大眾“剛需”,防曬衣需要新定義

十幾年前,防曬衣在國內市場萌芽之時,還只是戶外運動群體的小眾需求,如今已晉升為“人手一件”的大眾單品。

從人群看,年輕女性一直是購買防曬衣的主力,但越來越多的男性、老年人、兒童開始加入防曬衣“陣營”。

京東數據顯示,五一前兩周,兒童防曬衣的成交額環比增長超100%,男士防曬衣的成交額環比增長超80%。

在北京大悅城走訪中,我們發現,不同消費者購買防曬衣的出發點有所差異。

兒童防曬著重考量安全性。一位購入蕉下兒童防曬衣的90后寶媽告訴《財經故事薈》,一歲多的女兒喜歡戶外活動,但之前涂防曬霜引起皮膚過敏,所以選擇物理防曬,這讓她覺得更安全、更放心。

成年人則是更注重防曬功能和舒適度,防曬日常化這股風,甚至吹到了廣場舞阿姨。

王銀河和其廣場舞姐妹團,都是防曬服飾的重度用戶,“蕉下防曬衣,都成我們的團服了”。

“我現在一出門,就把自己裹得嚴嚴實實,防曬衣、防曬帽、口罩、墨鏡,一個都不能少,生怕皮膚被曬得很粗糙,兒子都笑我是不是在模仿大明星街拍”,她滿臉笑意地透露。

防曬衣的大眾化和日常化,一方面與社交媒體對防曬抗衰理念的科普有關。

80后安雅就是被小紅書上的博主們“安利”,才開始重視起防曬,“其實曬黑點倒不太擔心,主要是怕皮膚老化、有曬斑”。

另一方面,也得益于網紅、明星的帶動效應。

在北京大悅城蕉下門店,店長告訴《財經故事薈》,店內賣得最好的防曬衣是楊冪代言的同款,4月剛官宣,五一期間就賣斷貨了。

5月18日,楊冪穿著防曬衣空降蕉下抖音官方直播間。據蟬媽媽數據顯示,當天直播場觀比前一天暴漲77倍左右,銷售額則增長24倍左右。

伴隨使用場景的日常化,消費者對防曬衣也提出了更多訴求,除了防曬這一基本功能外,顏值抗打、體感舒服等屬性也必不可少。

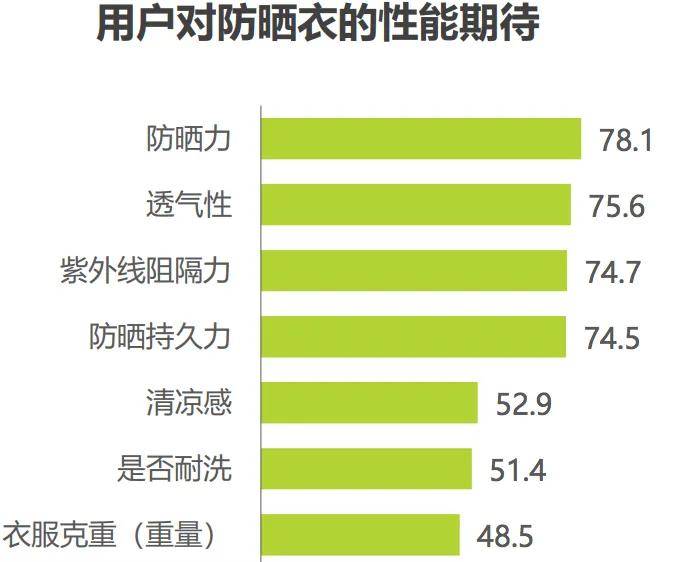

艾瑞咨詢今年3月的調研對此有所印證,在對防曬衣的期待中,74%以上的消費者提到了防曬力、透氣性、防曬持久力,52.9%的人提到了清涼感。

來源:艾瑞咨詢

張浩南對此頗有同感,他告訴《財經故事薈》,幾年前他在臺灣環島騎行時,“當時主要是怕曬傷”,特地選了一件1000多元材質比較厚的安德瑪防曬衣,但現在日常穿更看重透氣輕薄,這件防曬衣便被閑置了。

在試過蕉下防曬衣后,他覺得款式簡約大方,材質更輕薄更柔軟,且定價不足安德瑪的三分之一,便入手了兩件。

可見,“全民防曬”、多元剛需熱潮之下,防曬衣需要承擔起更多“使命”。

為什么防曬衣很難選?

高速增長的防曬衣市場,吸引了絡繹不絕的入局者。

目前,除了深耕硬防曬賽道的頭部專業品牌蕉下外,不少戶外品牌、快時尚品牌、羽絨服品牌,以及眾多白牌等也紛紛入場,瓜分“蛋糕”。

在北京大悅城,優衣庫、波司登設有專門的防曬專柜,而在電商平臺,商家、產品更是眼花繚亂,防曬衣產品標價低至十幾元、幾十元,高則上千元不等。

然而,產品的多元化,并沒有給消費者帶來更好的購買體驗,反而提高了挑選防曬衣的決策成本。

一方面,不少商家尤其白牌商家的參數標注不全或不真實,導致消費者無從判斷質量好壞。

比如,關于消費者普遍關注的透氣性和清涼感,很多商家用“輕薄透氣”“冰感科技”“冰絲纖維”“科技微孔纖維”等話術宣傳產品,卻沒有提供相應的檢測報告,也沒有標注量化數值,消費者難以比較高下。

多名消費者告訴《財經故事薈》,自己在門店購買時,只能通過觸摸、試穿或對著防曬衣吹氣來直觀體驗透氣性,但由于室內試穿環境和室外真實穿著環境有較大差異,所以“心里沒底兒”。

標準缺失下,不可避免會產生試錯成本。90后玉米就踩過坑,去年她買過兩件防曬衣,一件是圖便宜,花費39元網購了白牌防曬衣,一件是近200元的知名戶外品牌的防曬衣,結果都因為太悶熱閑置了。

玉米的經歷不是個例,小紅書上數量龐大的避雷筆記就說明了問題。“雷區”包括但不限于“不透氣”“涼感不夠”“做工粗糙”“貨不對版”等。

這種糟糕體驗消耗了消費者對行業的信任感,也在某種程度上導致部分消費者產生“防曬衣是智商稅”“防曬衣不如普通外套”等質疑。

另一方面,很多商家會推出不同價位、不同性能水平的產品線,但并沒有標注清楚適配場景,導致消費者難以根據個性化需求匹配合適的產品。

如某戶外品牌的一款防曬衣,宣稱UPF達到1000+,遠高于其他產品線的50+,但如此高的防曬力度適用于哪些場景和環境,頁面并無介紹。

如何幫助消費者在選購防曬服配時實現科學高效決策?

參考羽絨服行業,通過“絨子含量”等量化指標來判別保暖性的做法,將防曬服配性能量化,是可行之道。

部分品牌如蕉下、駱駝、波司登等先一步意識到這一點,在自家產品信息上公開了性能數值。

這其中,大部分品牌會標注UPF、透氣率、涼感系數中的兩三個指標,只有蕉下最為全面,在這些基礎指標之外,其還對消費者極為關注的“耐洗度”、“面料單位克重”、“紫外線阻隔率”進行了量化,提供了更全面的選購參考。

不過,僅有少數品牌自說自話還不夠,還需要一份公正客觀的行業標準來幫助消費者科學決策,降低試錯成本。在其他行業,承擔這一責任的往往是國標,如羽絨服國標就規定了“絨子含量”“充絨量”“蓬松度”等指標。

但對于防曬衣品類,國家標準GB/T 18830-2009《紡織品防紫外線性能的評定》只對UPF值和紫外線阻隔率做出了規定(UPF最低值大于40,且U-VA透過率小于5%時,才可稱為“防紫外線產品”),對于舒適度等體感指標卻未有定義。

因而,防曬衣行業需要一份更全面更詳盡的標準。

但要從大眾復雜的個性化訴求中,梳理出一套普適、科學的標準,且能被各類商家認同并執行,難度不小,有賴標準制定者對消費者、供應鏈、面料及生產檢測技術等維度的全面理解。

而且,和羽絨服等行業可以“摸著國外標準過河”不同,防曬是中國人的普遍需求,防曬衣也是中國人主導、開創和發展的品類,國外并無成熟全面的標準可供參考,因而先行者需要完成從0到1的最難一步。

值得一提的是,在對消費者防曬需求的理解和產品性能參數的量化標注上,國外防曬衣品牌也遜色于國產品牌,近日,“歐美大牌防曬服被國產品牌碾壓”話題登上抖音熱榜便是例證,網友們紛紛留言“國產品牌表現越來越優秀了”“這個夏天防曬服被賣爆,國貨扛起半邊天”。

因此,防曬衣行業的開創性標準,唯有國產行業龍頭可以主導制定。

今年4月,蕉下聯合艾瑞咨詢推出防曬衣六維標準,率先補齊了這片空白——以針織面料為例,其定義了UPF50+、紫外線阻隔率>99%、涼感系數≥0.2qmax[J/(cm2?s)]、透氣率>180mm/s、耐洗度(水洗30次后,依舊要保持UPF50+的防曬效果)、克重≤190g/㎡共六個指標。

蕉下六維標準

有了這份“選購指南”,消費者一則能識別不合格產品,避免被坑,二則能根據個性化訴求,選擇最適合自己的產品,不必為“需求溢價”買單。

比如,玉米告訴《財經故事薈》,她最在意防曬衣的透氣性,會優先選擇透氣率高的,UPF只要50+就行,“有數據可以參考,選擇成本就降低了”。

供給的“卡點”不在上限,在底線

行業標準的厘清,也有助于抬高行業發展底線,驅動行業良性發展。

目前,防曬衣的供給呈現兩極分化,“上限不斷突破,底線欠缺把控”,一方面,為了滿足不同細分場景的消費者需求,頭部玩家如蕉下持續技術創新,豐富防曬衣價值,并拔高性能上限,推出更高配置的產品。

比如,蕉下今年推出的暴曬產品線就做到了貨真價實的UPF值1000+,其中頭肩部位的UPF值甚至達到2000+,遠超國標要求的UPF50+,適用于沙漠高原等極端場景的防曬需求,還有其運動高配線的透氣率高達387mm/s,遠高于六維標準要求的180mm/s,能適配高強度運動對高透氣性的需求。

蕉下暴曬線防曬衣

但另一方面,大眾穿著防曬衣更多是在通勤、逛街等日常場景,對性能要求沒那么高,而這類大眾化產品門檻低,恰恰給了不良白牌“趁虛而入”的機會。

以抖音防曬衣市場為例,《抖音2024防曬服市場趨勢洞察報告》顯示,2023年防曬服熱賣商品價格集中在0-200元低價位段,成交額占比為76.8%,其中白牌位列市場份額首位。

《財經故事薈》查閱部分抖音白牌產品評論發現,不少產品的中差評比例高達10%以上,如某件28.9元的防曬衣銷量50萬+,4.5萬條評論中有6200多條中差評,問題包括“做工差”“抽絲”“不透氣”等。

可見,現階段防曬衣供給質量的“卡點”,不是上限不夠高,而是底線欠缺。

參照瓶裝水等多個行業規律不難發現,共識性標準,是規范行業底線的普適方式——在2015年《食品安全國家標準包裝飲用水》實施前,瓶裝水市場一度概念橫飛,離子水、大分子水、富氧水等概念眼花繚亂,但標準出臺后,規定包裝水只分為飲用純凈水和其他飲用水兩類,該亂象才得到遏制。

瓶裝水行業集中度也由此提高,尼爾森數據顯示,瓶裝水市場TOP3企業的份額占比,從2015年的46%左右提升到2018年的57.9%。

同理,蕉下提出六維標準,也將有利于防曬衣市場的規范發展,其雖不像國標具備強制效應,但能起到倡導和示范作用,實現“良幣驅逐劣幣”。

這樣的良性變化已經發生,在蕉下公布六維標準后,SINSIN、Ohsunny等防曬垂類品牌也開始在電商平臺的產品詳情頁呈現相關性能數值,曾經盲目卷UPF制造防曬焦慮、吹噓“黑科技”的文字游戲和虛假宣傳等行業亂象,由此得到了一定程度的遏制。

作為龍頭的蕉下,在已經具備拼技術上限的實力時,卻并不一味追求高端化,也不獨善其身,而是通過主導行業標準的制定,去普惠顧客,達濟行業,提升普羅大眾體驗,驅動行業良性發展。

這種責任感最終也將反哺蕉下自身——品類標準提出者通常能在消費者心中樹立專業的品牌力,形成“品類代名詞”效應,如開創智能手機的蘋果,提出健康涼茶理念的王老吉等,皆在各自領域有著不可替代的認知度和美譽度。

十幾年前蕉下對國外的皮膚風衣進行本土化改造,由此開拓了防曬衣品類,至今已形成“防曬品類第一”的消費者心智。

在線下門店走訪時,多名消費者告訴《財經故事薈》,自己正是怕踩坑,才選擇直奔蕉下,“因為蕉下是專業的,所以買起來沒有顧慮,也不必細摳那些指標,省心很多。”

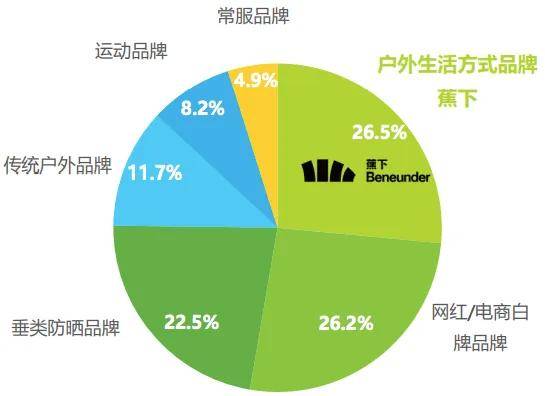

大眾認可之下,艾瑞咨詢數據顯示,2023年蕉下在淘系平臺的防曬衣市場占有率為26.5%,多年位居行業第一。

來源:艾瑞咨詢

如今,蕉下提出六維標準,相當于重新定義和規范了防曬衣品類,即“防曬、舒適、耐用”,將進一步引領消費者心智。

端午期間,央視新聞走訪蕉下北京某門店時,就報道了六維標準對消費者選購防曬衣的指導意義,而從電商平臺的購買評論和社交平臺的種草筆記看,越來越多消費者也開始把耐洗度、透氣性、涼感系數納入防曬衣考量維度。

同時,伴隨標準驅動供給側的優勝劣汰,防曬衣行業集中度也會順勢提高,作為引領者的蕉下,在這個高增長的防曬衣以及整個硬防曬賽道,將會走得更穩、也更遠。

在蕉下持續深耕和帶動下,未來硬防曬有機會滲透為中國人日常的穿搭方式和生活方式,其自身也將由此逐步成長為大眾生活方式品牌。(文中王銀河、張浩南、安雅、玉米均為化名)